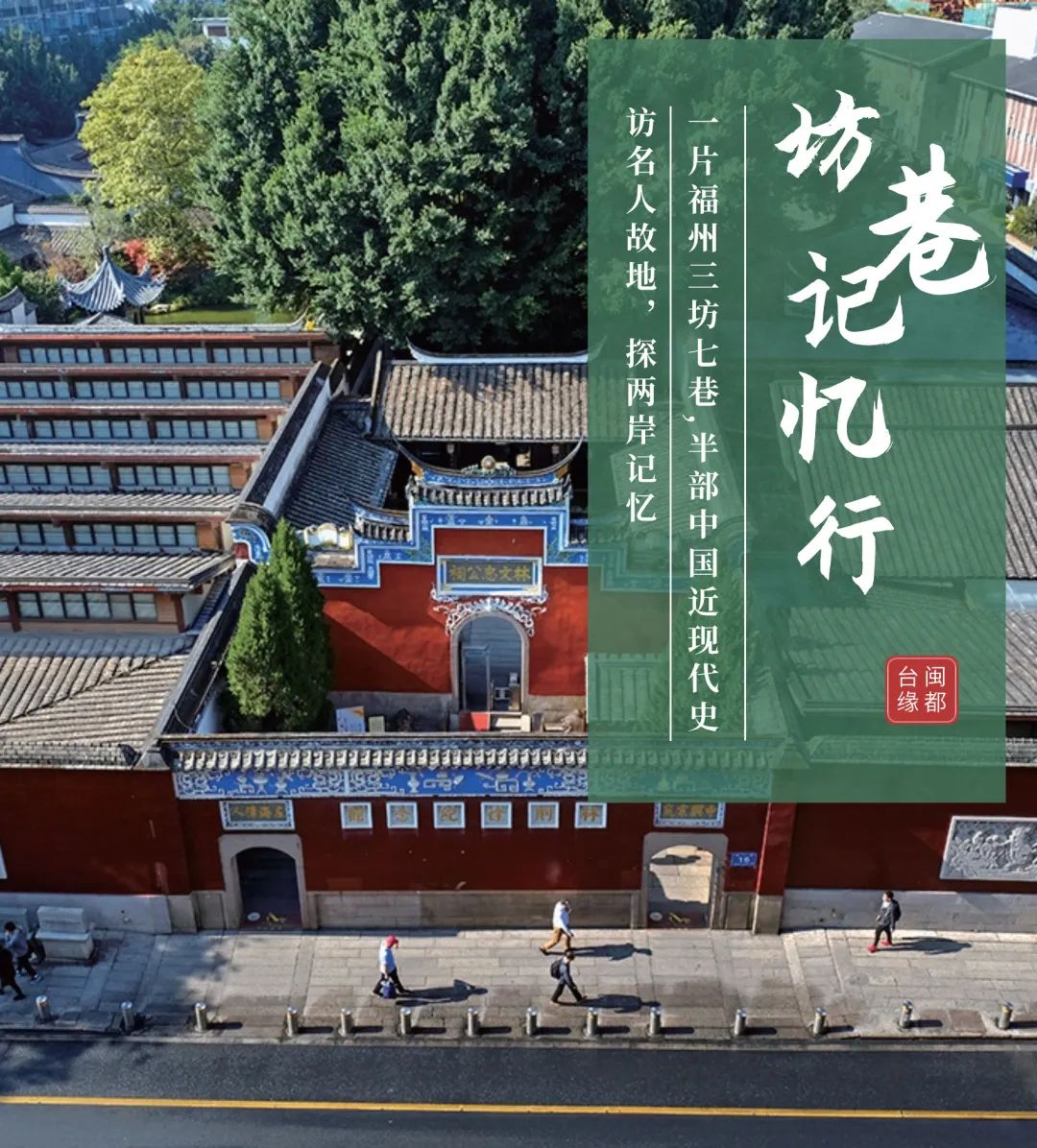

福建与台湾一衣带水,地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循。福州作为闽都文化的发源地,借助“五缘”优势,榕台两地民间交流向来热络,在促进两岸融合发展方面有着巨大潜力。为进一步加强两岸人文交流与联系,共同传承弘扬中华优秀传统文化,鼓楼文体旅今起特别推出“闽都台缘”系列,盘点介绍两岸历史上重要的文物、名人、非遗等,为广大网友打造一扇独特的闽台历史文化展示窗口。

三坊七巷一直是福州文化的见证者和担当者,自宋代起,就有“城里三山古越都,楼台相望跨蓬壶。”的美誉。清代时作为侯官县的精英社区,更是诞生了一批在近现代历史舞台上叱咤风云的著名人物。这些名士从坊巷中走出,有戍台名将、巡台大臣,或兴办书院、协助治台有功......

让我们一起,访名人故地,探两岸历史文化记忆。

坊巷记忆行乌山历史风貌区(乌塔)—林则徐纪念馆—三坊七巷历史文化街区(严复故居、沈葆桢故居、林觉民故居、文儒坊陈氏民居、宫巷林氏民居、小黄楼、光禄坊刘氏民居、王麒故居、黄巷郭氏民居、唯美客文创聚落)

三山两塔一条江是有福之州的城市秀丽画卷,也是福州的代名词。从乌石山走下,经崇妙保圣坚牢塔延澳门街,开启坊巷记忆之行。

崇妙保圣坚牢塔,又称“乌塔”,位于乌石山南麓,因塔身用青色花岗石砌造,外表呈乌黑色,故名“乌塔”。前身是“贞元无垢净光塔”。现在塔西南侧碑亭内还保存有福州市最古的碑刻《敕贞元无垢净光塔铭》,是全国现存最早碑刻之一。五代后晋天福六年(941年),闽王王审知第七子王曦为自身及眷属、臣下祈福,在唐代净光塔遗址上兴建宝塔,叫“崇妙保圣坚牢塔”。

现存乌塔为八角七层,塔高35米,每层塔壁上设佛龛,嵌有浮雕佛像,共有46尊。这些花岗石浮雕佛像是五代时期福建雕塑艺术的代表作。四层、五层、七层,嵌有塔名碑、建塔塔记和祈福题名碑等。

塔心有曲尺形通道供登攀。塔造型雄伟端庄、古朴浑厚,为福建省最古石塔之一。2001年被公布为第五批全国重点文物保护单位,保护范围以塔心为中心,向东延伸至八一七路,向西延伸至第一山,向南至延伸至乌山路,向北延伸34米。

民族英雄林则徐生前虽未到过台湾,但对有关台湾的人与事历来十分在意。因为当时台湾是福建省的一个府,林公是把台湾同胞视为同乡的,甚至在他充军新疆时的日记中,也不忘怀:道光二十五年(1845年)六月初一日在库车“阅会试题名录,共中二百十二名。……福建共八名:……台湾一名:施琼芳(百六十三)。”专门记下福建和台湾进士姓名这一细节,便是其浓浓乡情的体现。

林则徐祠堂即林文忠公祠,位于福州市鼓楼区澳门路16号,现辟为林则徐纪念馆,占地总面积2330平方米。清光绪三十一年(1905年),由林氏后裔及门人集资兴建,为祭祀林则徐的专祠。祠坐西朝东,前施屏墙一道,左右设拱券小门,分别书额:“中兴宗衮”“左海伟人”。墙后为庭院、牌楼式大门墙,门额楷书刻石:“林文忠公祠”。

大门内石道,直通仪门厅,面阔三间,进深三柱,厅前左右回廊。厅后有石道,直通御碑亭。亭方形,亭内石刻三通御碑:圣旨、御赐碑文、御赐祭文,呈品字摆列。亭北“树德堂”,即祠厅,坐北向南,独成院落,面阔三间,进深七柱,前廊后堂,堂正中设神龛,中祀林则徐坐像,龛前石横案一座。堂西侧院为南、北花厅,均为三开间,用五柱。

北厅庭院中有小池一口,中有假山;南厅前设花台。花厅全国重点文物保护单位西墙外另有院落,院北、西向为双层楼房,平面呈曲尺形,原为林氏子弟课读之所,今为展厅。曲尺楼南侧有鱼池、游廊、凉亭、石桥等。2013年,林则徐宅与祠被公布为第七批全国重点文物保护单位。

严复故居位于三坊七巷街区郎官巷20号,坐北向南,清代建筑,民国时期有改建。严复于1919年1月至5月,第一次在此居住。1920年10月回到福州,第二次居住在这里,直至1921年10月病逝。尽管时间不长,但仍是严复落叶归根的地方。

整体建筑主座与花厅两座相邻,总占地面积625平方米。主建筑为五柱,四扇三间,正间分前后厅,中间用屏门隔开,次间为前后厢房。穿斗式构架,檐柱,出三跳插拱双坡顶。前天井宽广,庭院两侧为回廊,西廊有边门一扇,向西花厅。

花厅一楼,是严复的书房与客厅。如今已布置成了严复第二展厅,以“严复与儿孙”为展示重点,详细介绍了严复后裔在闽台两地交流交往中的重要贡献。严复孙女严停云(台湾当代著名作家,笔名华严)就出生、成长在郎官巷,她在《吾祖严复》、《郎官巷里的童年》等散文中曾娓娓动听地讲述了这所宅院。

楼上为一单开间,室内白灰平漫天花,前后走廊、栏杆均为民国时期流行仿西方建筑纹饰,梯位一内一外。

该故居于1992年由福州市人民政府挂牌保护,后又公布为鼓楼区文物保护单位,2005年被公布为福建省文物保护单位,2006年被公布为全国重点文物保护单位,保护范围为各建筑四周由外墙各向外延伸20米。

沈葆桢(1820-1879年),榜名振宗,字幼丹,又字翰宇,侯官(今福州市区)人,林则徐女婿。进士出身,历任江西巡抚、福建船政大臣、两江总督兼南洋通商大臣等职。清同治十三年(1874年)日本入侵台湾,临危受命钦差大臣,率师入台,迫使日军退出台湾,维护了国家统一。巡台期间,善政颇多。连横在《台湾通史》中给予高度评价:"析疆增吏,开山抚番,以立富强之基。沈葆桢缔造之功,顾不伟欤!"病卒后追赠"太子太保",谥"文肃"。

沈葆桢故居位于鼓楼区宫巷,始建于明天启年间(1621-1627年),清同治年间(1862-1874年)由沈葆桢购置并修葺。坐北朝南,周以封火墙,前后四进,主院落依序为门头房、一进扛梁大厅、二三进主座、四进藏书楼。每进间均有围墙分隔,覆龟亭连接。是福州明清时期典型的豪门大宅。

主座中轴线自南而北依次为门头房、厅堂、正座、藏书楼,门前两侧有高耸的马头墙。厅堂上分两排高悬六面牌匾:四面“文魁”,一面“经魁”,一面“拔贡”。主座西侧隔墙外有一宽一窄的两个跨院,从南到北依次为花厅、书斋、签押房、大厨房,前三座分别名曰:“傍竹斋”“三友斋”"海棠轩”。跨院中部为两层楼房,名曰“饮翠楼”,原为沈家的藏书楼。各进东侧还有小门与东邻的林聪彝故居通达。

故居墙院体现明清时期福州民居传统墙头雕塑的艺术特征,具有一定观赏和保存价值。2006年,沈葆桢故居被公布为第六批全国重点文物保护单位。

林觉民(1886-1911年),字意洞,号抖飞,又号天外生,侯官(今福州市区)人。清宣统三年(1911年)参加同盟会广州起义,受伤被捕,从容就义。遗体安葬在广州黄花岗,为黄花岗七十二烈士之一。他在起义之前,留下一封著名的绝笔信《与妻书》。《与妻书》入选大陆和台湾中学课本,是中华民族爱国主义精神的典范。

林觉民故居位于鼓楼区杨桥路,现存主院落的一进后天井、二进院落,南侧紫藤书屋、小书斋和西墙外小院落。小院落即是当年林觉民夫妇所居。故居现辟为林觉民、冰心纪念馆。

故居木构,清式,坐西向东。临街原开设“万升桶石店”,首进厅堂与建筑主轴线外的北院、南墙外客厅,均已拆毁无存。现存二进厅堂,面阔三间,进深七柱,穿斗式构架硬山顶。正中为厅,两侧厢房,谢冰心幼年与其祖父曾居此。正座东侧紫藤书屋,坐南向北,为五柱三开间书房。书房西有小书斋,坐西向东,西墙外有小院。院中小屋双开间(一厅一房),坐北向南,进深五柱,是林觉民夫妇居室。

林觉民故居1996年被公布为省级文物保护单位,2006年被公布为第六批全国重点文物保护单位,保护范围为各建筑四周由外墙各向外延伸20米。

陈承裘(1827-1895年)字孝锡,号子良,闽县(今仓山螺洲店前村)人。清咸丰进士,官至刑部主事、浙江司行走,晋封光禄大夫、内阁学士兼礼部侍郎。台湾望族"板桥林"后裔林尔康娶陈承裘次女陈芷芳为妻,林尔康儿子林祥熊又娶了陈承裘的孙女(即长子陈宝琛的女儿)为妻,陈、林两家为近代榕台两地的名门望族,他们之间的联姻一时传为佳话。

文儒坊陈氏民居即陈承裘故居,位于文儒坊45、47号,建于清初,同治年间为陈承裘之父陈景亮所购,光绪末叶,经陈承裘次女、林尔康妻陈芷芳出资修葺扩充,以用材考究,装饰精美闻名。陈承裘有七男,除第五子幼殇,余六子俱登科甲,陈氏民居又称“六子科甲宅”。

建筑坐南朝北,由居中的主座及其东侧的跨院、西侧的小杂院等组成。主座面阔三开间,二进建筑。门房居中轴线正前方,明间为带前廊的六扇门,门框及门板的下半部用藤条装饰;二次间四面均实心墙,为门头房。进内大门,迎面有插屏,插屏后为第一进天井,天井三面环廊,主厝面阔三间,进深六间,其中次间第一间的门面装饰博古图案,雕饰尤其精美。

陈承裘故居富丽堂皇,用材考究、雕工精巧,部分表层饰以金箔,其中有不可多得的古建筑装饰艺术品,被收入《中国古建筑艺术》画册,极具艺术价值。2006年被公布为第六批全国重点文物保护单位,保护范围为各建筑四周由外墙各向外延伸20米。

宫巷林氏民居即林聪彝故居,位于宫巷24号,建于明代。清顺治二年(1645年)唐王朱聿键在福州即帝位时,在此设大理寺衙门。道光间,为林则徐次子林聪彝所购置。他晚年居此,直至病终。

林氏民居坐北朝南,四面风火墙,毗邻两座,占地面积3056平方米。主座四进,临街设10扇大门。轿房在主座东侧,木构架,三开间,斗拱、雀替、悬钟等雕刻精致,墙头有精美的灰塑雕像。各进之间都隔以高墙;过道设覆龟亭遮雨,每进东边都有小门通东墙外花厅、园林。

园林宽广,西面有廊。北面建一八角半边亭,东北是一座四角亭。东南和南面堆叠假山,山下曲径通幽,山顶辟小径向西,通廊顶平台。园林中部低平,分布榕树、竹林、花坛、鱼池、拱桥,风光宜人。园西北建后花厅,木构,梁柱硕大,做工细腻,檐下悬钟雕刻佛手等柱头,精巧雅致。花厅前天井,三面环廊,前廊左右开门,分别通主座二进前天井和园东北四角亭。

故居整体建筑高敞气派,具有较高艺术价值。至今原布局基本保留完好。1992年福州市人民政府挂牌保护。2005年被公布为福建省文物保护单位,2006年被公布为全国重点文物保护单位,保护范围为各建筑四周由外墙各向外延伸20米。

小黄楼位于三坊七巷街区黄巷36号,是“三坊七巷”中有文字记载的最早宅第。史载东晋永嘉之乱,衣冠南渡,中原黄氏入闽聚居此巷,黄巷因此而得名。唐进士、崇文阁校书郎黄璞居此,建楼阁曰黄楼;清雍正至乾隆前期为林枝春所居;乾隆后期至嘉庆年间归梁上治、梁上国兄弟,后传梁章钜,后其女梁环姿、女婿赵新居之。

“小黄楼”为双层楼阁,粉墙黛瓦,翘脊飞檐,做工讲究、雕刻精巧,颇具观赏。一层是敞开大厅,厅内金柱杠梁内侧木雕极为罕见,镶嵌各式木雕彩绘贴金人物。二层分隔为三间,正间为藏书阁,次间作书房,各有九扇楠木花格门。

楼前天井,对面太湖石垒成的假山,小巧鱼池,拱形小石桥纵跨其上,桥栏板上刻“知鱼乐处”四字,水清见底,群鱼游弋。沿小桥进入假山,怪石重叠,曲径盘旋,沿石阶而上坪顶,东侧一座半边凉亭,造型精美,宝珠结顶,翘角飞檐,青瓦红柱,雕梁画栋,檐下人物故事、花鸟虫鱼,工艺高超;尤其垂柱上刻有松鼠、燕雀、蜻蜓、谷穗、玉米等,亭周12个悬钟,各尽其妙。庭内修竹数行,花木扶疏,环境清幽,格调高雅,具有江南园林的特色。整座花园四周围墙,自成院落。

宅院为名人故居,在建筑上布局精致、造型意趣、规模宏大、雕刻精致,是福州明清古民居的典型代表。1992年福州市人民政府挂牌保护,后又公布为福州市文物保护单位。2006年被公布为第六批全国重点文物保护单位,保护范围为各建筑四周由外墙各向外延伸20米。

刘家大院(刘家宅)位于光禄坊28、30、32、34号,建于清代。四座大院,东至道南祠,西至早题巷,南至光禄坊街,北至大光里,占地面积4000多平方米,可算为福州最大的一幢住宅,俗称“半条街”。清道光、咸丰间,刘齐衢、刘齐衔兄弟进行大规模改建,因此该院虽是明代始建,现保留下来的为道光和咸丰间建的筑件。刘家当时乃福州首富,大院建筑材料多经过特殊加工,用材较大。40余间大小厢房,门扇、窗扇、壁扇、窗槛、花格全系楠木构成。

四座大院皆坐北朝南,四面风火墙,硬山屋顶。临街六扇门,入第二重石框门,三面环廊,廊下有庭院,上庭院为六扇五、四扇三的厅堂,中为厅,旁为房,从后厅堂、后天井而至二进、三进。四座大院之间皆有共墙相邻,小门相通。此外,还建有藏书阁、观音阁、佛堂等,1935年著名诗人郁达夫曾在此居住。

该建筑作为明、清风格结合的大户民居建筑,具有重要保存价值和研究价值。2013年,光禄坊刘家大院被公布为第七批全国重点文物保护单位,合并入三坊七巷和朱紫坊古建筑群,保护范围为四周由外墙各向外延伸20米。

王麒,字恺士,福州市人,早年毕业于福建水师学堂,后保送日本士官学校。回国后任福建武备神武堂教习,民国初年任新编陆军第十一混成旅旅长,后人寓居台湾为知名人士。

王麒故居位于塔巷28、30号,坐北朝南,清代建筑。30号为主座建筑,共三进,穿斗式木构架,双坡顶。进与进之间皆隔以围墙,墙头上塑人物、花鸟图案的墙头花。

28号为花厅,一进,面阔三间,花厅部分四周墙头、牌堵彩绘精美,鞍墙走势平缓,在三坊七巷中属少数。花厅一进石门框两边柱石向东倾斜,一半用石一半用砖砌。隔扇、门扇、窗槛,皆用楠木加工而成,屋架、椽、桁等雕刻特别考究,具有一定的保存和观赏价值。

2013年,王麒故居被公布为第七批全国重点文物保护单位,合并入三坊七巷和朱紫坊古建筑群,保护范围为建筑四周外延伸20米。

黄巷郭氏民居位于黄巷4号,俗称五子登科宅第,始建于明末,面积2000多平方米;清道光年间,福州名士郭阶三购此屋重修。

黄巷郭氏民居空间格局和木构架保留完整,明清两代建筑风格共存,第一进厅堂中28根木柱粗大,青石柱础,古朴雄伟,是福州典型的明清古民居建筑。1991年福州市人民政府挂牌保护。2013年被公布为第七批全国重点文物保护单位,合并入三坊七巷和朱紫坊古建筑群,保护范围为四周由外墙各向外延伸20米。

唯美客文创聚落位于黄巷,海峡两岸的青年设计师和艺术家,会不定期在这里举办展览、live演出、集市、沙龙等活动。

从最初的打造台湾文创业者创新创业的共享平台,到如今集台湾风物体验空间、设计手作体验空间、艺文展演体验空间及创意创业体验空间于一体,唯美客为两岸文创青年提供了交流互动的平台,吸引台湾年轻人在榕创业就业,打造台湾青年在榕工作生活的生态圈。

福建和台湾隔海相望

闽台文化同根同源

两岸文化交流

传承和弘扬中华优秀传统文化

让心更近、情更浓

部分资料来源:《福州涉台文物图录》、福州市林则徐纪念馆、福州名城