福建与台湾一衣带水,地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循。福州作为闽都文化的发源地,借助“五缘”优势,榕台两地民间交流向来热络,在促进两岸融合发展方面有着巨大潜力。为进一步加强两岸人文交流与联系,共同传承弘扬中华优秀传统文化,鼓楼文体旅今起特别推出“闽都台缘”系列,盘点介绍两岸历史上重要的文物、名人、非遗等,为广大网友打造一扇独特的闽台历史文化展示窗口。

在大陆诸多沿海省份中,福建与台湾的渊源最为紧密。从福建而来的语言文化,漂洋过海来到台湾,又从台湾出去,成为整个东南亚和太平洋地区南岛语族的分布的一个源头。

福建与台湾,海峡对望,沧海桑田。唯一不变的是,同一祖先的血脉在两岸人民的身上流淌。

坊巷记忆行屏山公园(镇海楼)—冶山春秋园(泉山仁寿堂、中山纪念堂)—董执谊故居—鳌峰坊特色历史文化街区(李世甲故居、鳌峰书院)—闽王祠—林纾故居——鼓楼梁鸣谦故居

屏山,因形似屏风而得名,它与于山、乌山并称为“三山”,位于福州老城正北是福州城区的代表。闽越王时期在屏山建立了古都,所以屏山也被称为越王山。

在上个世纪80年代屏山北麓就开辟了公园,后来经过改造,如今的屏山公园早已成为周边居民茶余饭后休闲散步的好去处。走进公园入口处,广场的照壁上刻着“绍越开闽 镇海通津”八个大字,八个题字集自林则徐的书法。“绍越开闽”来自闽王祠中的“绍越开疆”;通津的“津”是指港口,来自王审知德政碑文里的“闽越之境,江海通津”。说明福州是江海门户,江城福地。

说到屏山,不得不说镇海楼。每一座城市都有属于自己独特的标志,我们有福之州也不例外。在福州,有一座楼无人不知无人不晓,甚至大有来头,连台风见了都要绕道而走。这就是福州的建筑玄学,镇海楼。

我国有三座镇海楼,一在广州越秀山巅,一在杭州旧城南关之上,还有一座就在福州越王山顶。明朝初年,驸马都尉王恭主持修建福州府城,将北段城墙由梁夹城的沿山而筑改为跨屏山而筑,并在山顶建造“样楼”,作为各城门门楼的榜样,建成后更名为镇海楼,为城北的标志,也是福州文人雅士的聚集地,“样楼观海”曾是福州西湖外八景之一。

镇海楼从明洪武年间兴建,至1970年因战备拆除,600年间至少经历14次修缮。最终在2009年修缮后正式对福州市民开放。镇海楼里还有福州历史文化名城展示馆,展示了福州7000多年的文明史。

冶山又名泉山,展示着2200多年前的闽越文明。福州第一座王都“冶城”在这里拔地而起,即闽越王无诸(越王勾践的后裔)的都城。据《吴越春秋》记载:“越王允常聘欧冶子作名剑五枚,传数世无疆,国灭于楚,乃徙闽……或冶剑于山,淬剑于池,故皆以冶名。”冶山因此得名。

欧冶池旁还有座“剑光亭”,铸剑师欧冶子曾以池中之水铸出名剑,此亭之名想必也是歌颂欧冶子精湛的铸剑工艺与赞美当年的池中之水吧!

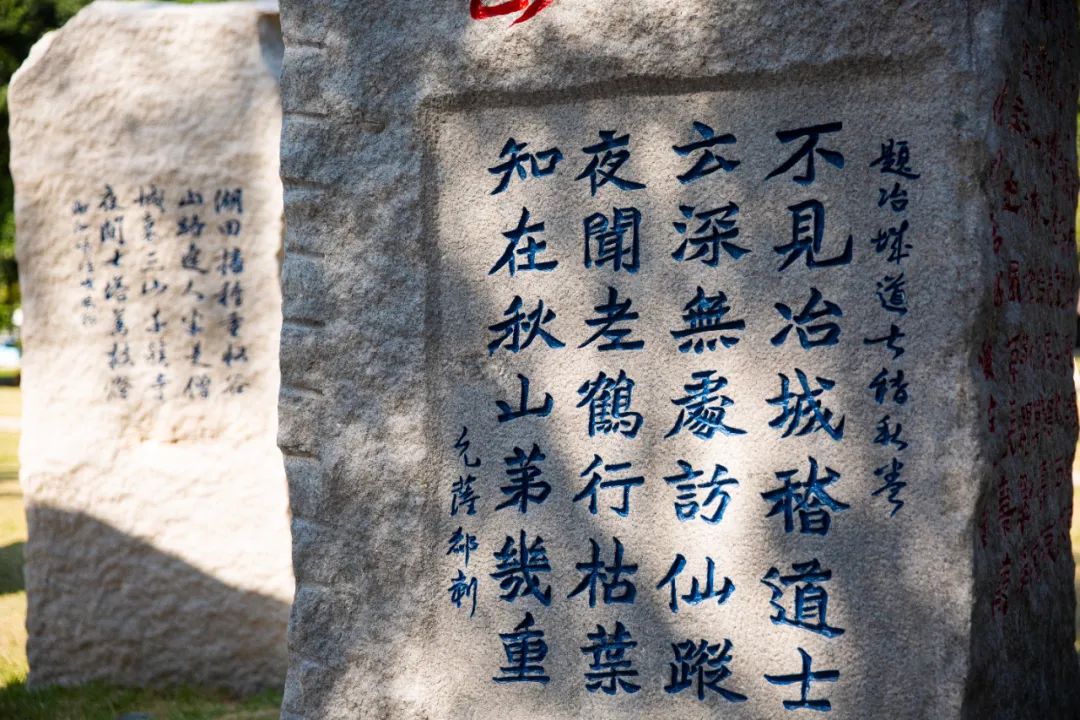

冶山之上,还保留着文人墨客的足迹。顺着欧冶池往南走,穿过葱茏榕树,可见有绿色护栏的石梯,拾级而上,古树参天,便可看到泉山摩崖题刻。

萨镇冰,中国近代著名的海军将领。先后担任过清朝的海军统制(总司令)、民国海军总长等重要军职,还曾代理过国务总理。赞成反蒋抗日的主张。抗日战争爆发后,他到南洋和后方宣传抗日。泉山摩崖题刻旁边,即为萨镇冰故居,又名“仁寿堂”,是萨镇冰晚年居住的场所,戎马生涯的萨镇冰一生扶贫济困,被百姓爱戴。2013年,仁寿堂被列入第八批省级文保单位名单。

如今的仁寿堂已改为展馆,展示了萨氏后人等捐赠的族谱、图片、实物及《仁寿堂集》等,见证了萨镇冰的传奇人生。

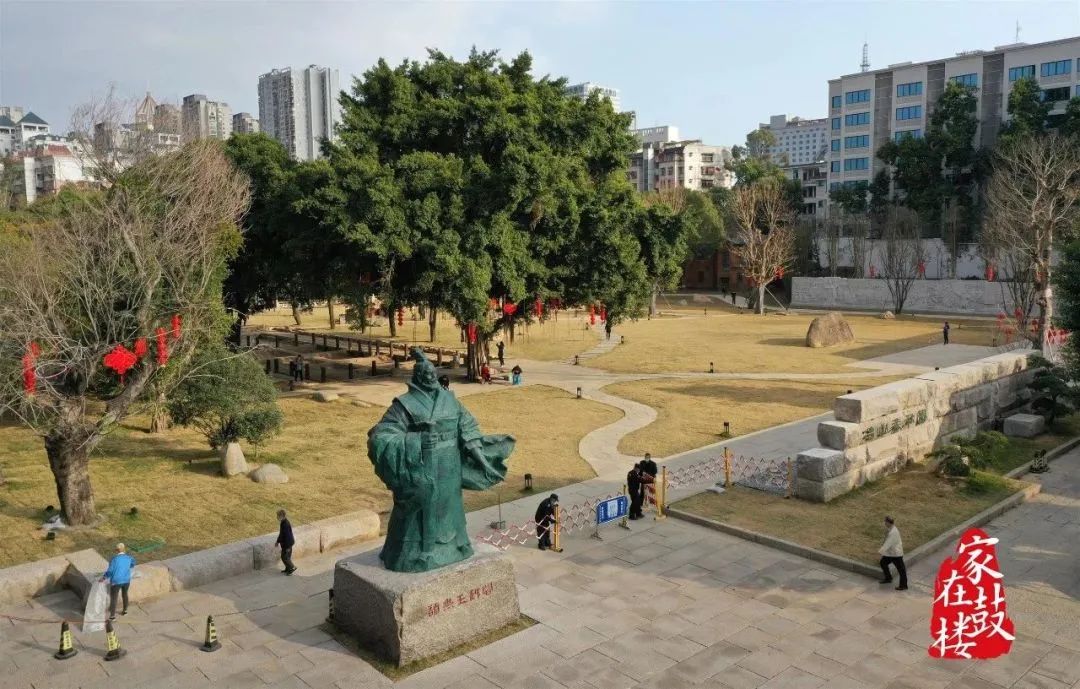

中山纪念堂位于鼓楼区中山路,始建于清道光七年(1827年),是一座融中国古典特色和欧式风格于一体的古建筑,前身为福州贡院。清朝收复台湾后实行开科取士,台湾秀才必须到福州贡院来考取举人。

第一位台籍举人(即开台举人)苏莪是凤山县(今高雄)人,清康熙二十六年(1687年)在福州贡院中举。至清末,台湾共有263名秀才在福州中文举,285名中武举。1912年4月20日,孙中山先生莅榕,在当时的省议会(旧贡院)向欢迎群众发表演说,从此改称中山堂。中山堂坐北向南,西式砖木结构,仿传统建筑歇山屋顶,檐下施斗拱装饰。

1912年4月20日,孙中山来闽,在此接见学生代表,向福建军政界发表重要演讲。为纪念中山先生此行,1932年,福建省政府将贡院至公堂改名为中山堂,并作为国民党福建省党部的办公场所。

1991年10月,福州市政府颁匾“福州中山纪念堂”,并列为福州市历史纪念地、市级文物保护单位。1998年,中共福建省委、省政府批复福州中山堂的修复和管理事宜由民革福建省委会负责,是全国唯一由民革管理的中山纪念堂。

董执谊(1863-1942年),又名藻翔,号藕根居士,董道行之子。举人,任盐官、咨议局议员。归辞,专心治学,喜藏书。在南后街开设“味芸庐”书坊,整理、出版《闽都别记》。《闽都别记》主要描述福建尤其是福州地区的社会生活,带有浓厚地方色彩与乡土气息,雅俗共赏,其中第242回中记述了开辟台湾的历史。出版后,在台湾广为流传。

董执谊故居门开南后街,主院落前后二进,均面阔三间。二进西墙外建花厅,木构建筑,穿斗式木构架,硬山顶。面阔三间,进深七柱,鞍式山墙。主座西侧为花厅。现房子东面朝南后街,在三进处开一小门供住户进出,可直通花厅。花厅中有一鱼池,按水井原理用石砌而成,木制井栏,造型优美。靠南端为一四角亭,双面靠墙,石制亭基,旁有石阶,亭北面有美人靠,民国时改建成房屋,主体构件均在。花园幽静雅致,林纾、陈衍、何振岱、陈培锟等文人雅士常聚此吟咏。

九仙山下的鳌峰坊自古文化底蕴浓厚,它背枕于山,仰望白塔,唐名九仙坊,宋曰登瀛坊,元改鳌峰坊,以里人陈诚之状元及第为荣。这里名人故居林立,还有清代鳌峰书院、全闽师范学堂等,文化气息浓郁。如今,依然名校汇集。

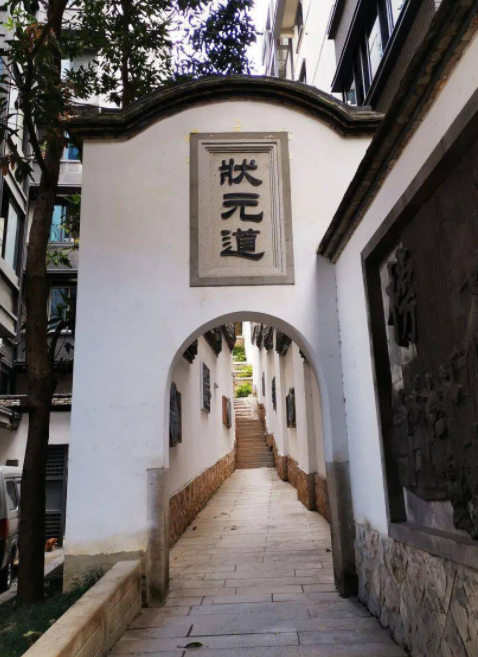

鳌峰坊自古以来文风蔚然,人才辈出,坊内走出过三名状元,分别为宋代的陈诚之和明代的陈瑾,还有一位状元是1957年全国高考第一名的陈建深。鳌峰坊里有一条状元道,宋、明两朝的双状元应试前经常登此九曲小道上于山晨读,后来高中状元,这条小道因此得名“状元道”。

李世甲原国民党海军少将,抗日战争期间,李世甲积极投身抗战。当时日军曾多次进犯福州,李世甲率兵驻守、突围,与日军激战数场战役。

李世甲故居是他离开国民党海军之后的住所,目前是市级文保单位。故居并列两排,坐南朝北,占地面积约900平方米,整体建筑有清代民居特色,中西合璧,风格独树一帜,非常值得一游。

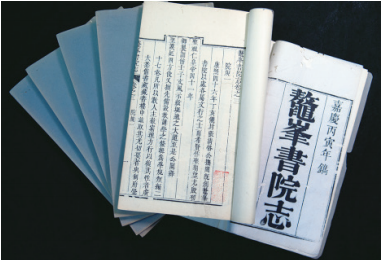

鳌峰书院位于鼓楼区鳌峰坊,清代福建省城四大书院之首。书院大门正对着于山鳌顶峰,取“独占鳌头”之意而得名。鳌峰书院全盛于清嘉庆年间(1796至1820年),建有正谊堂、藏书楼、崇正讲堂等楼群,修有《鳌峰书院志》。

台湾的书院深受鳌峰书院影响,鳌峰书院山长丁莲曾赴台讲学。台湾海东书院的学规直接从鳌峰书院模仿而来。台湾大学教授张正藩先生说:“台湾书院所定规制,大体与闽省同。盖台湾居民大半为闽籍,其所建书院亦多取自于八闽,尤以受福州鳌峰书院之影响特大。”台湾学子以报考鳌峰书院为荣,《鳌峰书院志》中有名有姓地记载了许多台湾士子求学的情况。鳌峰书院存留花园假山,位于福州教育学院二附小内。现在鳌峰坊按古建筑形制复建鳌峰书院。

闽王祠(含恩赐瑯琊郡王德政碑)位于鼓楼区庆城路,原是王审知府第旧址。后晋开运三年(946年)改庙,祀王审知。

祠堂碑院内保存唐代敕建“恩赐琅琊郡王德政碑”碑文记述王审知家世及在政治、经济、军事、文化和对外贸易等方面的治闽功绩。“乞土胜地碑”嵌于东墙上,后人为缅记王审知重农教谕之功,每年立春由福州府郡守带领当地官员来此取土,捏制春牛,发动春耕。闽王祠由门墙、碑亭、仪门、祠厅、后座及西侧的董太后殿组成。

闽王庙附属碑刻位于庆城路闽王祠内,此碑被誉为“天下四大碑之 一”,乃唐天祐三年(906年)哀帝李祝所赐,礼部侍郎于兢撰、将仕郎王倜书。

碑黑色页岩质,方首抹角、高5米、宽1.87米、厚0.29米,下有白花岗岩椭圆形覆莲座。碑文记述王审知家世及其治闽期间在军事、政治、经济、文化和对外贸易等方面的政绩,内容颇详。碑身高大,长达5米,纹饰精美书法尤佳。对研究闽国史、唐五代史和书法艺术有重要参考价值。1961年被公布为第一批省级文物保护单位,保护范围为东至十九中操场,西至包括民居以外围墙,南至庆城寺,北至后祠堂。

林纾(1852-1924年),原名群玉,字琴南,号畏庐,闽县(今福州市区)人。近代著名古文家、翻译家。光绪二十三年(1897年)他与王寿昌合译《巴黎茶花女遗事》,一时“洛阳纸贵”。他一生共翻译域外小说180余种,推动中国新文学运动的兴起。林纾一生三次寓台,16岁时第一次赴台,在淡水生活了两年,后两次时间较短。林纾后来创作了一些以台湾生活为内容的作品,如《蓝鹿洲先生》《台湾蛊毒》《牛三》等,具有一定的文学和史料价值。

林纾故居位于鼓楼区水部莲宅村,清代建筑,坐西朝东,由门廊、天井、左右披榭、主座组成,保存完整。现辟为林纾纪念馆。

梁鸣谦故居位于鼓楼区文儒坊闽山巷9号,始建于清代。主人梁鸣谦(1826—1877年),清咸丰九年(1859年)进士,历任吏部考功司主事、军机处稽勋司行走,同治六年(1867年)入沈葆桢船政幕府,以船政功,加三品衔。1874年,随沈巡视台湾,一切奏章皆出其手,并提议福建巡抚移驻台湾,为郑成功建祠等。以抚台功加二品衔,光绪元年(1875年)随沈返闽,从沈到两江总督署任幕僚,1876年回闽,任教鳌峰书院,卒于闽山巷故居。

梁鸣谦故居共一进,土木结构,坐东朝西,沿巷道进入门洞,沿石板路进入主座。主座一进,面阔三间,进深七柱,双坡顶,穿斗式木构架,鞍式山墙。明间廊檐下方形柱础,两次间旁各有门洞。

福建和台湾隔海相望

闽台文化同根同源

两岸文化交流

传承和弘扬中华优秀传统文化

让心更近、情更浓

部分资料来源:《中国国家历史》、福州市博物馆、家在鼓楼、闽都文化研究会