福建与台湾一衣带水,地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循。福州作为闽都文化的发源地,借助“五缘”优势,榕台两地民间交流向来热络,在促进两岸融合发展方面有着巨大潜力。为进一步加强两岸人文交流与联系,共同传承弘扬中华优秀传统文化,鼓楼文体旅今起特别推出“闽都台缘”系列,盘点介绍两岸历史上重要的文物、名人、非遗等,为广大网友打造一扇独特的闽台历史文化展示窗口。

书院作为中国历史上一种独特的教育机构,以儒学、朱子学为圭臬的书院文化从福建传到台湾,历时千载,闽台书院融合,源远流长绵延不断,成为两岸同胞共有的精神财富,至今在海峡两岸赓续着中华文化根脉。

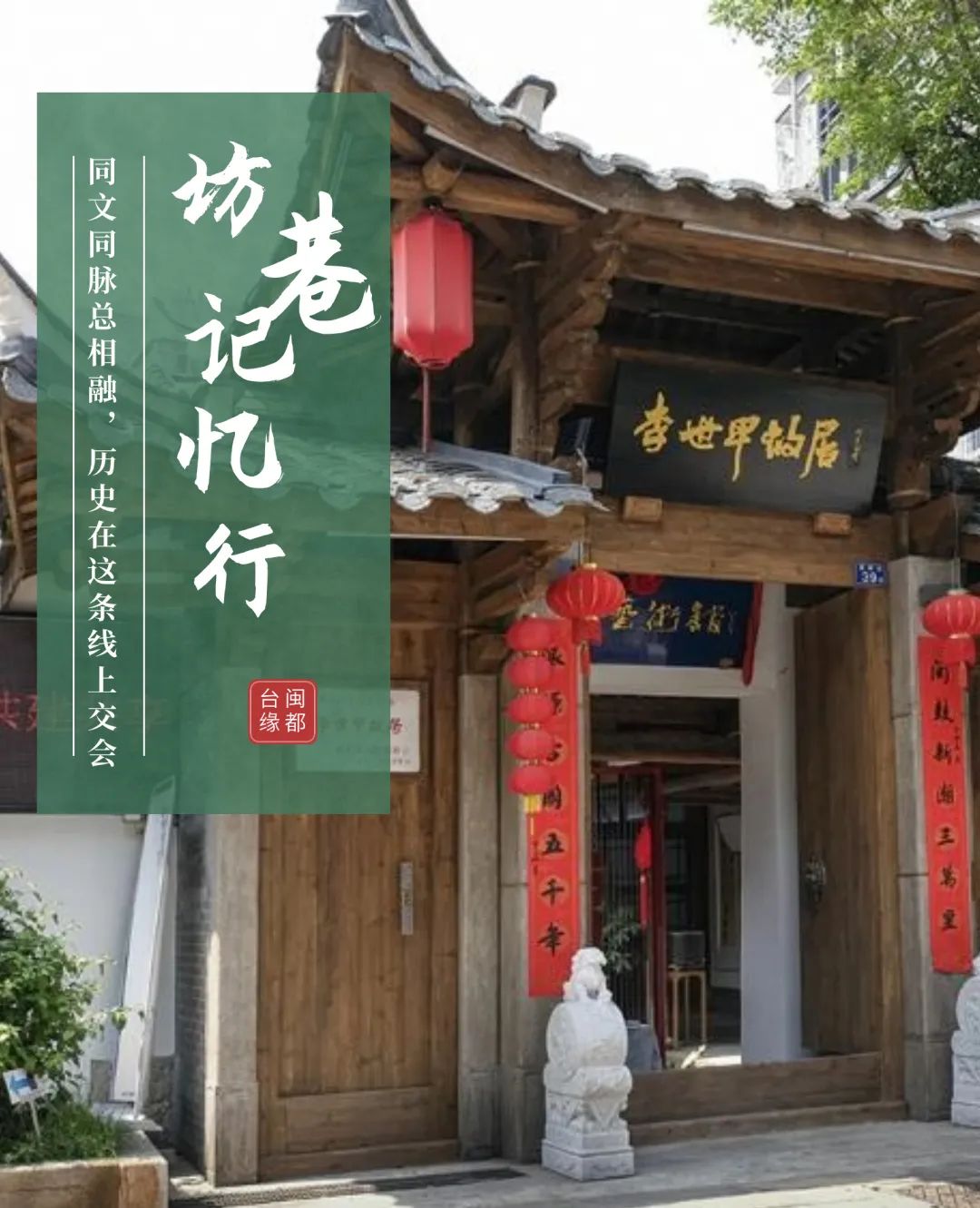

台湾书院的发展与福州书院及文化教育有千丝万缕的关系,小编整理了一份坊巷记忆打卡线路,让我们一起,访书院故地,探两岸历史文脉记忆。

坊巷记忆行于山风景名胜公园(戚公祠、报恩定光多宝塔“白塔”)—鳌峰坊特色历史文化街区(李世甲故居、鳌峰书院)—朱紫坊特色历史文化街区(萨镇冰故居、朱紫坊方氏民居)—林则徐出生地—正谊书院

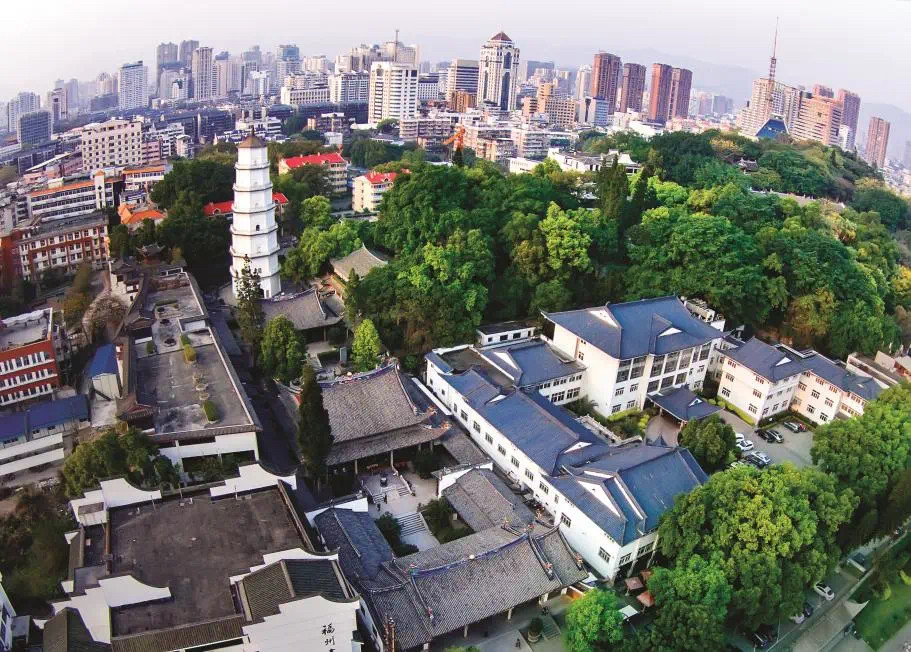

三山两塔一条江是有福之州的城市秀丽画卷,也是福州的代名词。于山在福州市鼓楼区东南隅。相传战国时期,有一支古氏族“于越氏”居此,因此得名。到了汉代,传说有临川何氏兄弟九人在此修仙炼丹,故又名“九仙山”。又传说闽越王无诸曾于重阳节在此登高设宴,所以又叫“九日山”。

于山因山峰形似巨鳌,于是有了“六鳌”胜迹24景。除了西南麓大名鼎鼎的“白塔”,还有纪念明代抗倭名将戚继光的“戚公祠”“平远台”“醉石”“蓬莱阁”。有严复读书处“法雨堂”。还有不少小巧玲珑的亭榭,如“万象亭”、“吸翠亭”、“补山精舍”等。这些亭榭依岗峦起伏,隐约在松竹花草之间,风景清幽,引人入胜。

戚公祠位于福州于山白塔寺东,西邻万岁寺附属园林补山精舍,东邻白云寺,南界于山宾馆,北临陡壁,为纪念戚继光率兵支援福建肃清倭寇而建。原建筑物已毁于清初,现存为民国七年及以后所建,隐存在古榕、古荔、龙眼等花木之中,为于山风景区组成部分。

戚继光是山东蓬莱人,于是人们在醉石亭后又建“蓬莱阁”作为纪念,戚公祠旁的岩石上有现代文学家郁达夫的《满江红》题刻。这段题刻,十年动乱中遭破坏,后又于1978年重刻。

戚公祠厅的西北面有“蓬莱阁”,原为复亭旧址。抗战中复亭为国民党福建省党部主席石有纪下令拆毁,改建为两层砖房,以戚继光出生地命名为“蓬莱阁”。蓬莱阁为青砖砌筑,面阔三开间,进深两间,高两层;墙身为现代主义风格,上加单檐歇山顶。

报恩定光多宝塔位于于山西南麓,俗称“白塔”。唐天祐元年(904年),威武军节度使王审知为超度父母亡灵而建塔。相传挖塔基时发现一颗明珠,定名“报恩定光多宝塔”,简称“定光塔”。原塔七层,高二百尺,塔身八面,内砌砖,外用木构环绕,构架、斗拱、飞檐翘角装饰精美,塔顶为相轮塔刹,塔壁及门面用金描绘佛像。

明嘉靖十三年(1534年)塔被雷火焚毁,嘉靖二十七年由乡绅张经、龚用卿等集资重建。塔为仿木楼阁式塔,八角七层。原有砖轴内立柱设梯,塔壁砌佛龛,层檐上周廊施有护栏,有门洞通连木梯上下,全高45.35米,仅有原塔之半。塔身用白灰粉刷,故称“白塔”。1963年整理塔周环境,发现唐代须弥座束腰石雕,保留原处。2007年3月白塔寺进行修缮工程,白塔也一并进行整治维护。

白塔是福州“三山两塔”中“两塔”之一,是福州比较古老的佛塔,也是福州标志性建筑之一,具有重要的历史文化价值。1991年被公布为第三批省级文物保护单位,保护范围为东至戚公祠围墙,西至新权路,南至古田路,北至太平街。

鳌峰坊是福州市13个历史文化街区之一,与三坊七巷、朱紫坊、屏山、乌山、于山、乌塔、白塔构成了三山两塔两街区的历史格局。作为古代书院及科举文化重要承载地、福建近现代教育的起源地,鳌峰坊街区内名人辈出、古建筑云集。

漫步于此,你将看到鳌峰书院、状元道、高士其故居、李世甲故居……古城韵味尽收眼底。

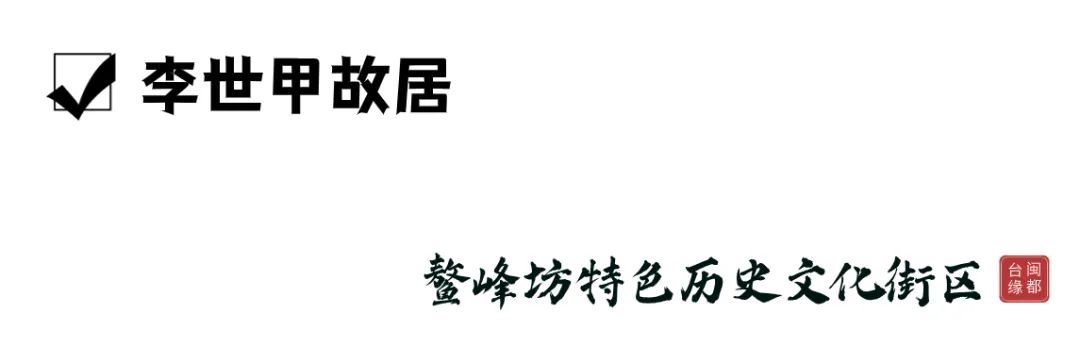

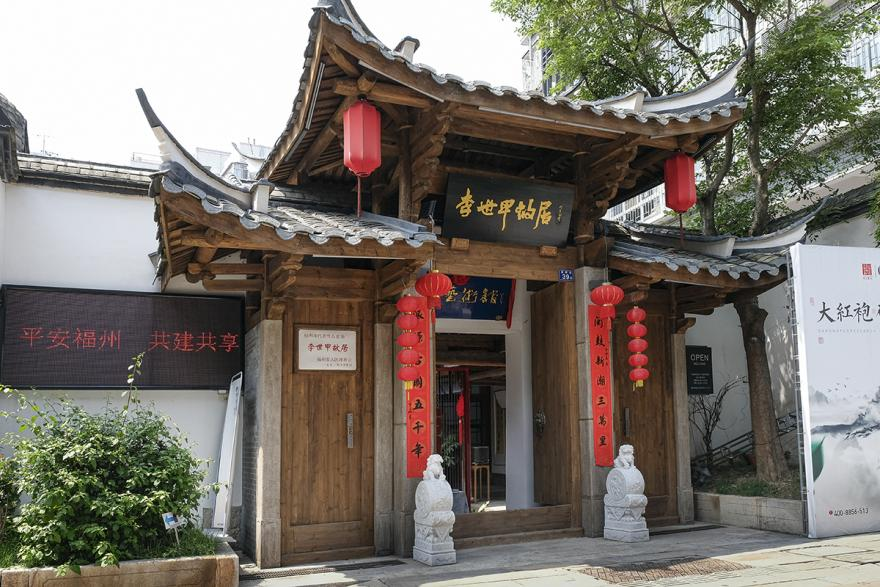

李世甲(1894-1970年),字凯涛,又名诸藩、德声,长乐市人。历任“楚同”等舰舰长、海军部总务司司长、海军马尾要港司令、第二舰队司令等职。抗战期间,指挥闽江口保卫战。日军投降后,以专员身份接收驻厦门、台湾的日本海军。1945年10月,李世甲在台北教育公会堂设立了中国海军第二舰队司令部,25日作为受降官之一在台北公会堂接受日本投降,随后担任台湾光复后第一任台澎要港司令。20世纪50年代任福建省政协台湾工作组秘书。

李世甲故居位于鼓楼区鳌峰坊。故居并列两排,坐南朝北。李世甲住在西座,前为门头房,一、二进主座均面阔三间,进深七柱,双坡顶,马鞍式山墙;三进是1947年建造的两层民国风格的青砖楼。

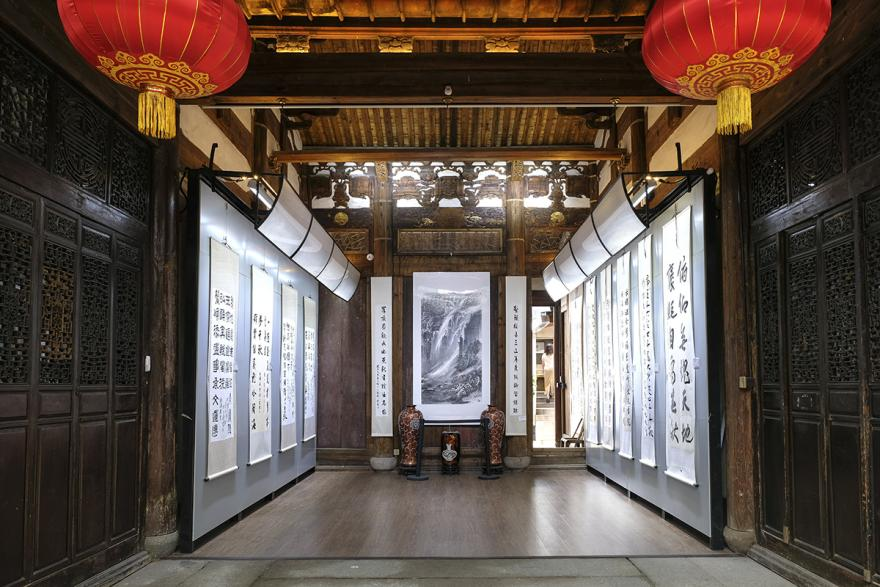

在整条坊巷中,精雕细刻的鳌峰书院大门最为夺目。清康熙四十六年,福建巡抚张伯行在鳌峰坊内创立了鳌峰书院,为清代福州四大书院之首,位列全国顶级书院,林则徐曾在此就读。在很长的一段时间里,它是闽省最重要的省立书院。

鳌峰书院在全国享有崇高地位,也是当时台湾学子心中向往的求学圣地,他们在闽都努力学习,学成返台后积极传播闽都文化教育精髓,为促进闽台教育事业发展与文化交流起到桥梁作用。台湾淡水厅举人李藩岳,曾就学于鳌峰书院山长郭柏荫门下。福州闽县人薛士中是著名理学家张伯行的弟子,鳌峰书院生员,后来他担任台湾府儒学教授,并出任海东书院山长,讲学达6年之久。

台湾书院的建筑风格、组织结构等都与福州书院相同,书院名称也仿自大陆。台湾规模最大的海东书院,其学规就是直接从鳌峰书院模仿而来。另外,福建巡抚孙尔准巡视噶玛兰厅时,见仰山书院诸生有志向学,遂从鳌峰书院书中抽拨《史记》《诸葛武侯集》《朱子文集》《周濂溪集》等45种约170册,供师生研习、浏览。

朱紫坊历史文化街区,朱紫坊位于安泰河南侧,与津泰路隔河相对,因宋代通奉大夫朱敏功、儒林郎朱敏中、朝请大夫朱敏元、南安令朱敏修兄弟4人居此皆登仕门,朱紫盈门,故名朱紫坊。

这里是古代福州文化教育机构的集中区,有着丰富的历史文化内涵。因为学院林立,学子云集,所以成为“路逢十客九青衿”的“弦歌不绝”之地。从朱紫坊先后出诸如叶向高、叶观国、董见龙、龚易图、萨本栋、张钰哲等众多学者。

朱紫坊还是近代中国海军将领的聚居地,不少海军人物居住这里,故有“海军一条街”之称。街区内有以海军耆宿萨镇冰、“中山舰”舰长萨师俊为代表的萨家大院,海军名将方莹为代表的方氏海军世家,还有江南造船所所长、福州船政局局长陈兆锵故居,民国海军运输舰队司令张日章宅院等等。这些杰出人物为古老的街区留下不少人文景观和传奇故事。

萨镇冰,中国近代著名的海军将领。先后担任过清朝的海军统制(总司令)、民国海军总长等重要军职,还曾代理过国务总理。赞成反蒋抗日的主张。抗日战争爆发后,他到南洋和后方宣传抗日。中华人民共和国成立后,历任中国人民政治协商会议全国委员会委员、中央人民革命军事委员会委员、华侨事务委员会委员和福建省人民政府委员等职。1952年4月10日卒于福州。

萨镇冰故居,又名“泉山仁寿堂”,是萨镇冰晚年居住的场所。位于中山路冶山文化公园,在泉山之巅,依山岩而筑,由仁寿堂及附属楼组成,上下两层,砖木结构。

朱紫坊方氏民居位于朱紫坊巷48号。民居旧主方伯谦(1854—1894年),清北洋水师将领,闽县(今福州)人。历任北洋海军“威远”“济远”舰管带、副将。方氏民居位于福州市鼓楼区朱紫坊河沿东端。楼建于清初,嘉庆、光绪年间重修。该民居对于了解研究当地民居建筑法式、名人踪迹等提供实物参考。

民居坐南朝北,四面围墙,主要建筑三进,大门前面有照墙立于河沿,大门口是“明三暗五”门头房。一进太师壁托有“海军世家”鎏金字牌匾,门扇、窗槛、花格皆楠木制成,雕刻精美。二进前厅正面挂有双龙贴金“诰封盒”。1988年被列为区级文物保护单位,2005年被公布为第六批省级文物保护单位,保护范围为四周由外墙各向外延伸20米。

林则徐出生地位于鼓楼区中山路9号,主要包括“林家支祠”和“罗氏试馆”。清乾隆五十年(1785年)8月30日,林则徐诞生于“林氏支祠”一层西侧次间内。乾隆年间,林则徐的父亲林宾日教书为生,以微薄的积蓄典得左营司小屋一座。嘉庆年间,林家经济稍裕,将屋买断,并交代在他殁后,所住之屋作祠堂之用。支祠为林则徐出生、中秀才、举人,直至二十八岁中进士偕妻进京前生活的地方。

支祠坐北朝南,为一进一倒朝,穿斗式构架,硬山顶。一进面阔三间,进深七柱;倒朝房面阔三间,进深三柱,共两层,南侧出跳廊,现大门嵌有清代石匾“林家支祠”,在改建祠堂时曾经过修缮和改建。连城罗氏试馆,始建于清代,为连城人在省会福州设立的会所,林则徐父林宾日曾在此任教,林则徐幼年随父在此读书。

林则徐出生地1997年被列入市级文物保护单位。2000年6月26日,福州市人民政府在馆内开辟“福州市禁毒教育基地”。支祠和会馆辟为两块展厅。一是林则徐青少年史迹展,展现林则徐从出生到中进士后进京离开福州这段时期的生活、学习、工作、交流等方面的情况。二是福州市禁毒展览,对市民和青少年进行爱国主义教育。2013年,林则徐宅与祠被公布为第七批全国重点文物保护单位,林则徐出生地暨幼年读书处保护范围为建筑外墙,向东延伸至左营司巷,向南延伸至围墙,向西延伸至中山路,向北延伸至围墙。

正谊书院位于鼓楼区东街省少儿图书馆。清同治五年(1866年)闽浙总督左宗棠创办正谊书局。正谊书局曾刻印书籍525卷,取名《正谊堂全书》。众多书籍传至台湾,在台湾士子中争相传阅。后书局改为书院。为省城四大书院之一。状元林鸿年出任首任山长,其主讲19年期间,培养了大批包括台湾籍学子在内的人才,叶大焯、陈宝琛、林纾、陈衍等近代名人皆出其门下。光绪二十八年(1902年),正谊与创办于嘉庆二十二年(1817年)的凤池书院合并,更名为“全闽大学堂”,是福建最早的公立学校,1951年,“全闽大学堂”正式更名为福州一中。

原书院有平房三进,占地面积814平方米,坐北向南,周以围墙,自成院落。民国期间改为福建省立图书馆。现存一进院落,大门朝南,厅面阔三间,进深七柱,穿斗式木构架,双坡顶,马鞍式山墙。门额上青石刻匾镌“正谊书院”楷书,字径盈尺,是书法家郑世恭手书,至今保存。

2013年被公布为第八批省级文物保护单位,保护范围为南至东大路,东、西、北墙体各向外延伸20米。书院现存主座一栋,坐北向南,面阔三间,进深七柱。门额上青石横匾镌楷书“正谊书院”,为福州著名书法家郑世恭手书。

福建和台湾隔海相望

闽台文化同根同源

两岸文化交流

传承和弘扬中华优秀传统文化

让心更近、情更浓

部分资料来源:福州市博物馆、家在鼓楼